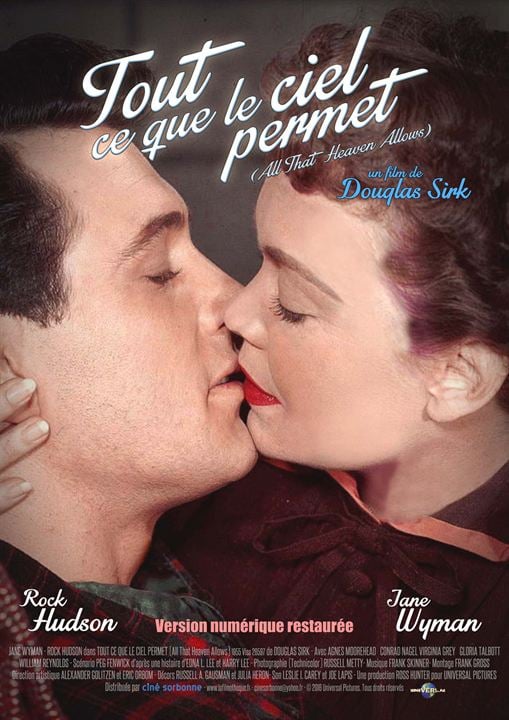

Date de sortie 16 novembre 2016

Réalisé par Jalil Lespert

Avec Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert,

Camille Cottin, Adel Bencherif, Sophie Verbeeck

Genres Thriller

Production Française

Synopsis

Iris (Charlotte Le Bon), la femme d’Antoine Doriot (Jalil Lespert), un riche banquier, disparaît en plein Paris.

Max Lopez (Romain Duris), un jeune mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement.

Mais les enquêteurs, Nathalie Vasseur (Camille Cottin) et Malek Ziani (Adel Bencherif) sont encore loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs yeux.

Jalil Lespert et Romain Duris

Entretien avec Jalil Lespert relevé dans le dossier de presse.

Du trio de personnages principaux, Max, incarné par Romain Duris, est celui dont le parcours est le plus imprévisible.

Max s’exprime peu et de façon plutôt âpre ; il est brut de décoffrage... On comprend ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, ce qu’il a perdu avec sa famille, mais on ne sait pas quel virage il va prendre.

C’est un personnage qui est dans l’action et le temps présent !

Romain Duris est justement de ces comédiens qui cultivent l’humanité derrière l’ambiguïté ou la noirceur…

J’étais flatté que Romain accepte et j’ai pris un plaisir fou à travailler avec lui. On ne l’avait pas tellement vu jouer ce type de rôle. Max traîne un passif chargé. Il est à la fois rustre et animal, fortement ancré dans sa masculinité. J’ai toujours été motivé par l’approche physique d’un personnage et c’est l’angle d’attaque de Romain. C’est une qualité, un engagement puissant que j’apprécie particulièrement.

Romain a ce plaisir ludique de s’investir pour un rôle, de le construire. Il est de ces acteurs qui savent utiliser leur corps pour trouver le tempo du personnage.

Romain a ce plaisir ludique de s’investir pour un rôle, de le construire. Il est de ces acteurs qui savent utiliser leur corps pour trouver le tempo du personnage.

Pour jouer Max, il a tenu à faire de la boxe, ce qui lui a donné peut-être une façon d’embrasser l’espace.

De dessiner un homme ramassé et à l’affût. Comme un vieux boxeur usé, sur ses gardes, mais prêt à répliquer.

À quoi ressemble un plateau de tournage comme celui d’Iris ?

Depuis quelques films, j’ai dû tourner rapidement en utilisant plusieurs caméras. Sans trop me couvrir. C’est intéressant parce que ça crée du défi. Ça nous oblige tous à être très réactifs sur le plateau !

Aussi, j’aime créer un plateau où l’espace de jeu est le moins figé possible et où je peux tout changer à tout moment. Je m’explique, j’adore les acteurs et je pense être assez précis. Dès que je vois qu’ils ont du mal ou qu’ils sont un peu tendus, je casse tout pour qu’ils se sentent plus à l’aise et puissent renouer avec la fluidité.

Si les acteurs n’y arrivent pas, c’est généralement qu’il y a un problème soit avec les dialogues qui sont mal écrits, soit avec des déplacements dans les décors qui sont inappropriés. Les acteurs sont pour moi le diapason. Je me cale sur leur instinct pour essayer de gommer ce qui ne va pas. C’est pourquoi je mets tout en place pour que la technique se cale sur eux, jamais l’inverse. Quitte à devoir tout changer !

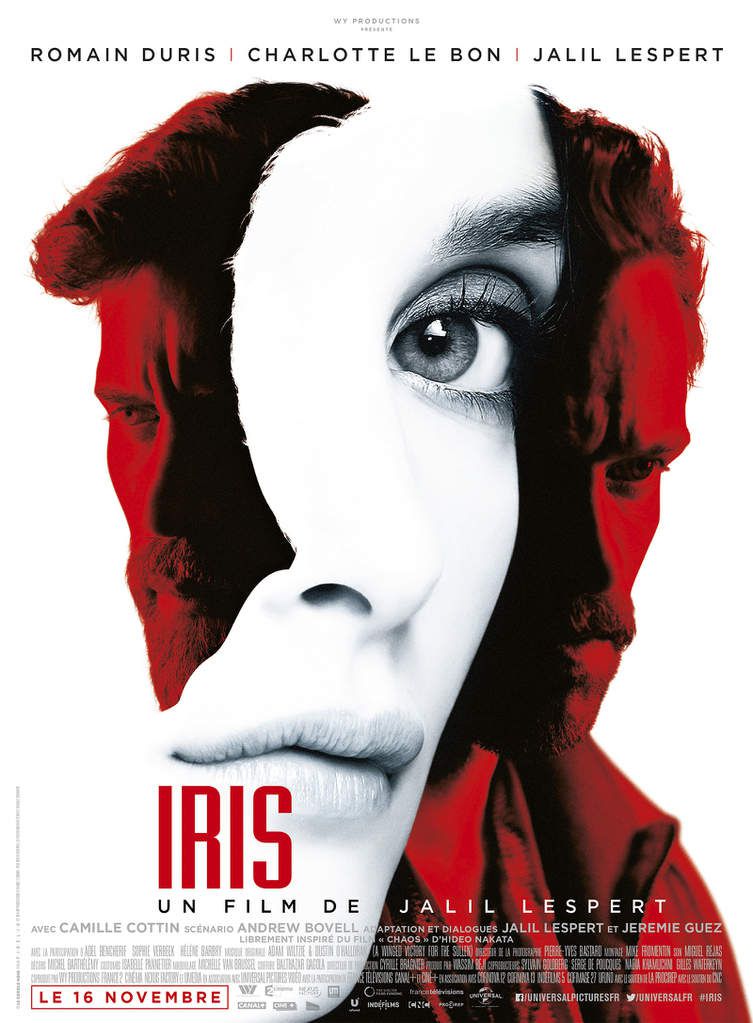

Est-ce que Iris a été l’occasion de goûter au plaisir de l’exercice de style à la Hitchcock ou De Palma ?

Bien sûr ! Étant nourri de thrillers, l’occasion de se frotter à ce genre était très tentante ! Et bien entendu, des films comme Vertigo ou Body double ont été des références pour moi. Ce que j’adore avec les thrillers c’est qu’il y a la distance de la convention. Il s’agit vraiment de fiction, c’est comme un tour de train fantôme, il ne faut pas prendre trop au sérieux les choses. Et il faut avoir envie d’y croire pour que ça marche, ce n’est en aucun cas une prise d’otage.

Iris est un thriller de manipulation qui joue avec les codes du film noir sensuel. Un film où il est autant question de désir que de trahison et dans lequel j’espère que le spectateur pourra se laisser happer sans s’en rendre compte....

À l’inverse de thrillers en vogue des années 90 comme Jade ou Body l’aspect sulfureux – le bondage – est abordé frontalement et non pas comme un objet de décoration…

J’ai tenté d’être le plus honnête possible sur le sujet. L’esthétique liée au bondage est extrêmement raffinée. Au Japon par exemple c’est un art. Je me suis intéressé au sens et à l’esprit de cette pratique pour la filmer dignement. J’ai aussi travaillé sur la figure du martyr dans l’art chrétien : du strict point de vue de la direction artistique, les correspondances sont surprenantes. Sur le plateau, les lumières étaient très travaillées. J’avais en tête l’appartement de Rainer Fassbinder, seventies avec une moquette épaisse et des murs sombres, des miroirs à hauteur des sexes. Les reflets étaient à la fois chauds et bleus, enveloppants et flamboyants.

Au-delà du bondage, il y a une forme d’amour qui irrigue le tandem que vous incarnez avec Charlotte Le Bon.

Cet amour nous échappe, mais il existe : c’est lui qui les fait déraper dangereusement. Au-delà de l’intrigue, rendre leur amour palpable était crucial : je voulais donner du corps à ces personnages, quelque part les sauver. Je voulais qu’on les aime malgré tout ! J’ai essayé de trouver le juste équilibre entre l’efficacité d’un film de genre et l’émotion que peut susciter un film d’amour.

Qu’est-ce qui vous a poussé à jouer pour la première fois dans l’un de vos films ?

Longtemps, j’ai pensé que jouer dans mes films serait trop difficile. Je ne m’en sentais pas capable et, à vrai dire, je n’en avais pas envie. Il y avait une pudeur mal placée, de l’orgueil aussi, la peur d’être confronté à ses propres limites…

Romain Duris a eu une influence déterminante : c’est lui qui m’a suggéré de jouer Antoine. On avait failli jouer ensemble il y a quelques années, mais le film ne s’était pas fait. Iris, c’était l’occasion de le faire.

Surtout, j’adore ce personnage. Antoine véhicule une charge émotionnelle incroyable ; il est ambigu, pervers et en même temps rongé par toutes ses fêlures.

Surtout, j’adore ce personnage. Antoine véhicule une charge émotionnelle incroyable ; il est ambigu, pervers et en même temps rongé par toutes ses fêlures.

J’ai demandé à Jean-Édouard Bodziak, un ami comédien et coach – notamment de Charlotte Le Bon sur Yves Saint Laurent - d’être présent sur le plateau pour avoir un deuxième regard lorsque je jouais mes scènes.

Avec un peu de méthode, j’ai trouvé la bonne distance pour juger mon travail, comme si c’était celui de quelqu’un d’autre. Avec Charlotte et Romain, on a aussi un rapport amical qui a facilité les choses.

Être comédien ou réalisateur relève-t-il de la même nécessité, du même niveau d’intensité ?

Oui, mais c’est juste la fonction qui est différente. Fabriquer et finaliser un film, c’est revendiquer son bébé. M’impliquer dans l’univers d’un autre en revanche me nourrit : je viens de tourner dans Orpheline d’Arnaud des Pallières qui travaille d’une manière très différente et dont j’admire les partis pris, les audaces. Quand tu tournes avec des réalisateurs comme Laurent Cantet, Xavier Beauvois, Alain Resnais... tu retrouves la même foi, la même énergie, la même candeur aussi. Et c’est une nourriture formidable pour moi !

Je n’aurai pas supporté d’être uniquement acteur. Ou alors, il aurait fallu que je fasse en parallèle du théâtre, ce qui plus jeune ne m’attirait pas. Passer par la mise en scène dès 2000 avec mon premier court-métrage a été une soupape, un moyen d’échapper à l’obsession de faire carrière, à l’angoisse de ne plus être désiré. Je profite des bons côtés de ces deux métiers sans trop souffrir des mauvais : c’est l’équation parfaite !

Charlotte le Bon a explosé grâce à Yves Saint Laurent. Dans Iris, elle est la figure de la femme fatale, sublimée et effrayante.

Elle est encore montée d’un cran ! C’est une actrice qui travaille beaucoup et qui est très exigeante envers elle-même. Iris, c’est une femme pour laquelle Max et Antoine vont se damner : peu d’actrices ont ce pouvoir de fascination. Charlotte a cela. Elle possède aussi une profondeur, un mystère assez déstabilisant.

Dans Iris, elle m’a une nouvelle fois bluffé : elle a réussi à être aussi énigmatique que magnétique. Et puis Charlotte a su parfaitement jouer ce personnage multiple : maîtresse femme, oiseau de nuit, amoureuse… Elle est impressionnante !

À l’image du personnage de Charlotte le Bon, Paris est transfiguré en un univers parfois méconnaissable, glacial et oppressant…

C’est le fruit d’un travail en collaboration étroite avec Pierre-Yves Bastard, le chef opérateur, et Michel Barthélémy, le chef décorateur. Je voulais des clairs-obscurs, du mystère et du secret ; on a aussi beaucoup évoqué Gone girl pour les nuances de vert et les tonalités froides. Leïla Smara, la directrice artistique, a joué un rôle fondamental dans le choix des costumes et accessoires. Notamment en ce qui concerne le milieu de la nuit. L’esthétique du cinéma de genre coréen, de Memories of Murder à The Chaser revenait souvent dans les discussions. Pierre-Yves est également très nourri de BD : il m’a fait découvrir des planches sublimes jouant sur le chaud et le froid, la saturation de couleurs affranchies de tout naturalisme. Il prend des risques et trouve souvent à l’instinct : on s’est accordé sur la volonté de ne pas installer Iris dans une lumière trop linéaire, mais au contraire de multiplier les ruptures.

Que pensez-vous avoir gagné ou perdu depuis vos débuts dans la mise en scène ?

J’ai préservé l’envie, l’énergie qui me rend heureux sur un plateau. J’ai le sentiment d’y être vraiment à ma place. Je m‘y suis retrouvé à 18 ans en tant qu’acteur ; j’ai appris le rôle et l’importance de chacun ; aujourd’hui encore, je me régale. Être réalisateur, c’est accepter aussi la solitude du leader.

L’envie de réaliser est venue de la nécessité de trouver un vecteur d’expression. La grammaire cinématographique était à portée et je m’en suis emparée pour m’exprimer. Réalisateur, c’est convaincre jusqu’à 400 personnes de figurer au générique sur la base d’une idée : c’est magique et vital pour moi.

Au fil des tournages, je me suis libéré d’une grande partie de mon stress, d’une euphorie à double tranchant. Tu peux être à la fois porté et assommé par la puissance d’un doute ! J’essaye d’être plus serein. J’ai apprivoisé la technique de ce métier et retenu quelques leçons. Comme celle d’accepter qu’on apprend aussi de ses échecs, de ses erreurs.

S’il y a un fil conducteur entre tous vos films, ce pourrait être le portrait d’hommes se battant pour leur intégrité, qu’elle soit familiale (Des vents contraires), artistique (Yves Saint Laurent.) ou morale (24 mesures)…

Peut-être. Ça m’échappe encore un peu. Je me suis souvent posé cette question des thèmes qui me tiennent à coeur, de mes obsessions. S’il y avait une récurrence, un sens à tout ça. Je n’ai pas de réponse précise. Alors, ça me plaît de croire que l’instinct me guide et qu’il suffit de lui faire confiance.

Pour lire la suite, cliquez ici.

Mon opinion

À la fois coscénariste, adaptateur et dialoguiste, Jalil Lespert signe également une mise en scène soignée.

Ses références vont de Vertigo à Body double en passant par Gone Girl ou le cinéma coréen et Memories of Murder.

Les éclairages de Pierre-Yves Bastard accentuent le côté très sombre du scénario. Un thriller démoniaque dans lequel la manipulation tient la première place, avec aussi une cascade de rebondissements astucieux, même si quelque peu prévisibles.

Le scénario ne s'attarde pas sur le caractère des principaux protagonistes et l'ensemble aurait mérité un rythme plus soutenu pour faire de ce polar une parfaite réussite. Un bémol qui n'entrave en rien un réel intérêt.

Le réalisateur définit son film dans lequel "il est autant question de désir que de trahison et dans lequel j’espère que le spectateur pourra se laisser happer sans s’en rendre compte...."

Pari réussi.

Son début peut nous évoquer à travers son énergie adolescente le "teenage movie" qui, fauché par cette vague se heurte à la réalité d’une esthétique plus brute une fois la mort survenue dans l’hôpital, mais lorsque l’on s’ouvre au personnage d’

Son début peut nous évoquer à travers son énergie adolescente le "teenage movie" qui, fauché par cette vague se heurte à la réalité d’une esthétique plus brute une fois la mort survenue dans l’hôpital, mais lorsque l’on s’ouvre au personnage d’

Ça m’a fait rire, et en même temps, ça m’a interpelé, parce que je me suis demandé comment, moi, j’aurais réagi, si j’aurais accepté, sans broncher, d’être "testé". J’ai tout de suite visualisé la scène. L’album est divisé en trois parties, j’en ai ajouté une quatrième qui montre le quotidien du personnage principal (que je joue), dans son travail et dans sa vie de famille. Je l’ai "lesté" pour l’incarner.

Ça m’a fait rire, et en même temps, ça m’a interpelé, parce que je me suis demandé comment, moi, j’aurais réagi, si j’aurais accepté, sans broncher, d’être "testé". J’ai tout de suite visualisé la scène. L’album est divisé en trois parties, j’en ai ajouté une quatrième qui montre le quotidien du personnage principal (que je joue), dans son travail et dans sa vie de famille. Je l’ai "lesté" pour l’incarner.

Dans

Dans